Il tempo in cui visse Federico Piantieri 1840-1872

Ebbe vita breve il nostro illustre studioso cilentano, fu tra i vivi dal 1840 al 1872. I trentadue anni del Piantieri sono stati testimoni, comunque, di una varietà di eventi. Venne alla luce nell’anno in cui Manzoni ripubblicava, in seconda edizione, il suo romanzo storico, “I promessi sposi” e di lì a qualche anno il Verdi compose la sua terza opera lirica “Il Nabucco”. Era ancora giovinetto quando, nel 1848, fu promulgato lo Statuto Albertino nel Regno di Sardegna che mutò in una monarchia nazionale e in Inghilterra veniva pubblicato, a firma di Marx ed Engels, il “Manifesto del Partito Comunista. Di certo partecipò, se pure distante, le ansie della rivolta contro le autorità asburgiche nel lombardo-veneto. Sin dall’età di dieci anni avvertì le diffuse tensioni nel clima della “Primavera dei popoli”, la grande e diffusa rivolta borghese che turbò tutte le popolazioni europee. Era il tempo di Vincenzo Gioberti per la politica italiana, significativo esponente della stagione del nostro Risorgimento e di Papa Pio IX, per la Chisa Cattolica, ultimo sovrano dello Stato Pontificio che durò in carica per quasi quaratadue anni. La stampa, con la legge di Ferdinando II delle Due Sicilie, veniva costretta a proibizionismi. Si avvicendavano, inoltre, nel decennio del 1850 gli eventi della Guerra di Crimea (1853-1856). Poco più che ventenne il Piantieri seguì le accese vecende del Risorgimento italiano che orientarono al conseguimento dell’unità nazionale nel 1861. Sollecitato dalle insurrezioni e dalla fede nella sana idea di patria e di libertà, a breve, ebbe ad interessarsi della poesia di Alessandro Petofi, poeta civile ungherese, votato agli ideali di amore e rivoluzione, animo romantico, più illustre e noto poeta del periodo risorgimentale ungherese. Il decennio che si aprì con il 1860 fu quello della maturazione del pensiero e della produzione culturale e letteraria per il Piantieri.

Il palpito del Nostro, nel breve arco dela sua esistenza, fu inscindibilmente legato alla matrice del suo pensiero d’amore e giustizia per l’umanità. Visse già da fanciullo, come accennato, le ansie di un popolo affamato e assetato anche di libertà che non esitava a chiedere gridando giustizia al destino.

Il Cilento risorgimentale ebbe a vivere due violente insurrezioni: quella del 1828 e quella del 1848. La prima ebbe esito fallimentare. La seconda servì ad ottenere da parte di Ferdinando II la concessione della Costituzione.

Sin dall’età di otto anni al Piantieri gli toccò di assorbire le tensioni popolari, ma anche di partecipare all’altezza e alla nobiltà degli animi del suo Cilento. Ci riferiamo agli episodi del 1848. Il ricordo della sua giovinezza non potè distaccarsi da quella massa insorgente che agitava la bandiera tricolore. Quanti nel Cilento, dice bene Mazziotti, presero parte all’insurrezione dei Moti del 1848 e invocavano gli ordini rappresentativi, in verità, non ebbero una vera coscienza di quanto andavano compiendo. “Insorgevano non per fede in una nuova idea, ma per antico istinto di ribellione ad ogni governo e per il fascino di pochi uomini pronti e risoluti. Fornite soltanto di qualche vecchio e arrugginito fucile da caccia, non potettero resistere a forze regolari provviste largamente di armi e di munizioni”. (Costabile Carducci e i moti del Cilento del 1848 di Matteo Mazziotti edito da Galzerano, 1993)

A capo della rivolta vi erano pacifici borghesi, piccoli possidenti o modesti professionisti di paese, perfino preti, improvvisati ad un tratto capitani. Lo stesso Costabile Carducci, capo dei rivoltosi locali, fino a quel momento era stato ricevitore del registro e del bollo e l’assuntore del servizio postale. Gli servì il matrimonio con la sorella di un ardente patriota. Ciò lo mutò in cospiratore e capo di rivolta.

I Moti del 1848 furono precursori dell’impresa di Garibaldi. I cilentani vicini alle idee carbonare e contro la monarchia borbonica fecero la strada ai futuri eventi patriottico-risorgimentali di grande rilevanza. Specie questi ultimi, per la matura età, poterono essere meglio osservati e partecipati dal Piantieri.

Dopo il 1861, nell’ultimo decennio del Piantieri, fra le diverse dinamiche d’interesse ricordiamo il fenomeno del brigantaggio. Si rappresentò di certo ulteriore attena componente di considerazione sociale per il Nostro. Il fenomeno diffuso anche nella terra cilentana si rivelò vera e propria guerra civile contro i padroni che esigevano l’incremento delle tassazioni e si riappropriarono degli appezzamenti terrieri, una volta già assegnati ai contadini.

Dopo l’unità d’Italia, a causa dell’assenza dello sviluppo economico nelle nostre terre del Sud, si originò la questione meridionale e, insieme, la corrente di pensiero che passò sotto il nome di meridionalismo. Federico Piantieri, ebbe questo quadro epilogativo del suo mondo, lasciò i vivi nel 1872, non ebbe il tempo di proseguire la sua lotta di giustizia, come eroe della soffitta, indirizzando e incrementando, con il suo prezioso contributo di sano intellettuale, quel grande solco della tradizione della poesia civile.

Il Piantieri, nella sua breve esistenza, è vissuto nel Cilento, alternandovi sicuramente la sua presenza con la città partenopea specialmente per gli obbligati diretti contatti che la materia sua gli obbligava ad avere con le massime espressioni della cultura del suo tempo.

Il Cilento si costituiva di superba bellezza. Sulla sua linea di costa si alternavano minuti paeselli con scarsi fumi; i piccoli borghi costituiti da una architettura bassa in pietra e calce non buona, diversamente dal basso Cilento ove, di contrasto, la muratura con quella calce era dura e sostituiva il nostro cemento.

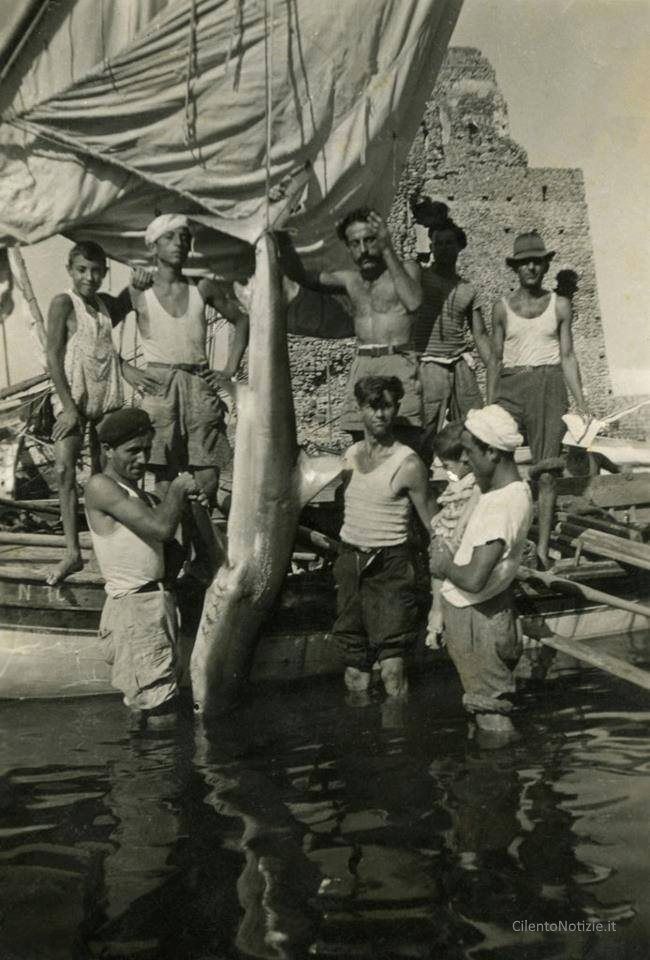

Uno di questi minuti borghi di scarse anime era Acciaroli, oggi rinomato centro turistico-marinaro, molto accorso. Qui il Piantieri alloggiava nella dimora di famiglia, edificata sugli scogli della marina, nelle immediate vicinanze della chiesetta del borgo intitolata alla Vergine Annunziata e dell’imponente bastione normanno con funzione di difesa, eretto nei secoli passati.

L’ubicazione geografica di Acciaroli e di tutte le piccole borgate sulla fascia costiera e del Cilento interno conferivano alta suggestione al contesto ambientale. A questo scenario unico si mescolavano ulteriori elementi non secondari quali le tradizioni storico-popolari e le ineguagliabili qualità salutari di vita; una di queste era strettamente connessa ovviamente alle abitudini di alcuni e alle costrizioni alimentari di altri.

Gli elementi basilari dell’alimentazione della seconda metà del XIX secolo erano costituiti da frumento, ai meno facoltosi toccava granone, orzo e segala. La polenta con farina di granone era destinata ai poveri e agli operai. Abbastanza diffuso era l’uso della patata. Tutti erano ghiotti di vino. Vi era l’uso di berlo nelle “bettole” dopo il gioco; spesso però conduceva alle risse. Questa disonorevole conseguenza legata al vizio di bere interessava chiunque, persino taluni gentiluomini. Si faceva, inoltre, uso dell’olio. La gente di mare si nutriva di pescato. L’abbigliamento maschile si caratterizzava dall’uso degli “scarpitti”, insieme ai calzoni e alle giacche di lana; pochi pastori vestivano pelli di pecora. Le donne cilentane, in gran numero, camminavano scalze, indossavano gonna e giubbone in inverno, mentre in estate gonne e “giustacuore” senza maniche, in fattura telata di lino o cotone. Le stesse, se pure non tutte, recavano in capo la “magnosa”, una sorta di tovaglia. Restava ancora in parte l’uso della prima metà dell’Ottocento di collocare a dimora gli animali nelle stanze degli umani. Assenti erano gli ospedali, medici e “speziali” erano di scarsa preparazione professionale.

Un episodio meritevole di citazione resta quello del 1857 che registrò il triste epilogo, a Sapri, della spedizione di Carlo Pisacane. La popolazione cilentana auspicava la fine della ingiustizia e della miseria. Nel corso del XIX secolo la “terra dei tristi” ospitò diversi viaggiatori italiani e stranieri.

Fra questi vogliamo ricordare il letterato scozzese Craufurd Tait Ramage, un cultore di lingue classiche che si avventurò, nel 1828, nel Regno delle Due Sicilie per ampliare le sue conoscenze intorno alla lingua, convinto dell’idea di trovare sopravvivenze linguistiche e culturali greco-latine nel lessico delle popolazioni dell’Italia meridionale. Ramage giunse nel Cilento e lo esplorò come terra fuori dal mondo, costituito da uomini di rispettosa ospitalità e della quale si disse compiaciuto. “Tutto ciò che ho potuto osservare di questa gente mi piace; nulla può superare la bontà, la cortesia e l’ospitalità dimostratami senza distinzione, da tutti quelli che ho avvicinato; per di più, anche se non avessi visto null’altro all’infuori del tramonto dalla cima del Monte Stella, mi considererei pienamente ripagato di tutti i disagi che ho fin qui sostenuto”. Insomma, occorre rilevare che il binomio di cui s’innamorò Ramage si costituiva della umanità della gente e della bellezza della natura. Di grande fascino risultano le pagine del viaggiatore per lo stile incalzante a cui affida il suo resoconto intorno ai nostri luoghi osservando con meraviglia propria dell’occhio straniero. Altri viaggiatori seguirono le sue tappe. (Craufurd T. Ramage, Attraverso il Cilento. Il viaggio di C. T. Ramage da Paestum a Policastro nel 1828 Edizioni dell'Ippogrifo, 2013)

Vizi e virtù della terra natia di Federico Piantieri sono stati osservati anche da altri viaggiatori.

I viaggiatori si contavano numerosi. Dunque, già in quest’epoca. Alla crescita della mobilità delle persone si legò l’aumento delle motivazioni alla base di svariati spostamenti che in lungo e in largo si registrarono su tutto il territorio nazionale. Occasioni prioritarie di viaggio risultarono quelle inerenti la fede, il commercio e la necessità individuale di ampliare le conoscenze. Mentre in diversi ambiti della penisola il viaggio e la breve permanenza si concepivano come piacere e istruzione e interessavano peculiarmente ecclesiastici e nobili di alto rango, nel Cilento si concentrava una presenza esclusivamente temporanea. Fra queste si contavano nel 1858 presenze provenienti dai centri abitati viciniori e interessate a soste quotidiane o, raramente, dietro affittanza di locali per qualche settimana, per godere il buono e limpido mare nel periodo estivo. I mezzi di locomozione che utlizzavano ad Acciaroli e nel Cilento nel periodo di Federico Piantieri era rappresentato dal cavallo da sella, molto costoso e pertanto rarissimo, e l’uso del carro. Più diffuso era l’asinello o il mulo. Altra possibilità di transito era la via del mare.

Diversi avvenimenti interessarono la marina di Acciaroli nel periodo di Federico Piantieri. Ne segnaliamo uno che scosse gli animi dei bagnanti del borgo. Si tratta dell’uccisione di Antonio Marano. L’episodio capitò nel corso di una estate prossima alla unificazione della penisola. Negli atti di un processo svoltosi a Pollica nel 1859, da una deposizione circa un violento atto consumatosi in prossimità dell’approdo, dalla banda di Michele Notaro, tanto si legge: “Nell’estate scorsa tale comitiva nel mezzogiorno si portò nella marina di Acciaroli, si prese Antonio Marano, lo trasportò fuori la marina, e l’uccise; e tanto fu ivi lo spavento, che quante persone vi erano per i bagni, se ne andarono tutte via”. (A.S:S. Trib. Civ., Intendenza, Stato della popolazione del Distretto di Vallo, a. 1859, B 1, fasc. 2,f.17)

A questo evento drammatico seguirono altre vicende. Il 5 settembre 1860 approdò la goletta “Emma” diretta in Sicilia. La goletta era di proprietà di Alexandre Dumas che salpò nel 1860 dal porto di Marsiglia e sostò a largo della costa acciarolese. Dumas era tornato da un viaggio in Grecia nel 1859 e acquistò l’”Emma”, una goletta di buona qualità dal Console Inglese di Livorno. Il 26 maggio la goletta giunse a Genova. Dumas seppe della partenza di Giuseppe Garibaldi, avvenuta il 6 dello stesso mese e decise di raggiungerlo. Arrivò a Palermo il 10 giugno e poi lo seguì fino a Napoli. Fece tappa a largo fra Pioppi e Acciaroli. Quivi approdò per rifornire i Mille di circa 400 fucili, presi in consegna da Leonino Vinciprova, uomo fidato del generale. Di certo non risultò indifferente il Piantieri a questi eventi, ma come Dumas, si rivelò sicuramente impressionato e conquistato dalla seducente figura del generale. Tanto è rilevabile, fra l’altro, dal suo componimento in onore di questi. Dalla suggestiva dimora dello studioso cilentano scrutò l’ “Emma” insieme ai quei fervorosi animi volontari e alla bella Emile Cordier, giovane compagna dello scrittore francese che si accompagnava ardimentosamente alle camice rosse travestita da marinaretto.

Fu questo per tutti , compreso Federico Piantieri, un momento di sicura rivitalizzazione che servì al popolo per sentirsi grintoso ed entusiasta. Il Piantieri, siamo convinti, con somma trepidazione, ebbe a seguire queste vicende. Come tanti anche lui restò toccato dalla ardimentosa e straordinaria storia di mille giovani coinvolti in una impresa impossibile e disperata; mille giovani in origine e il numero sempre più crescente di eroi che hanno combattuto e vinto per l’unificazione della nostra bella Italia.

Le leggi eversive, negli anni che seguirono, promulgate dal novello governo nazionale italiano nel luglio del 1866 e nell’agosto del 1867, avevano come intenzione primaria la soppressione di diversi Enti Ecclesiastici; dette leggi rappresentarono per la Chiesa del Cilento, in concomitanza con l’episcopato di Siciliani, una fase delicata e problematica.

Il contesto della realtà ecclesiale non potè passare in second’ordine, non fu di sicuro indifferente alla riflessione del Piantieri. La Chiesa del Cilento in quegli anni ebbe come Vescovo, Giovanni Battista Siciliani, un personaggio filo borbonico nell’allora Diocesi Caputaquensis et Vallensis .

Lo scenario storico-sociale registrava un ulteriore conflitto risorgimentale: la seconda Guerra d’Indipendenza che vide la Francia e il Regno di Sardegna schierati contro l’Austria. In questo clima il Concistoro del 20 giugno 1859, su proposto di Ferdinando II, datato 3 maggio 1859, elevava Giovanni Battista Siciliani a Vescovo della Diocesi di Capaccio-Vallo.

Il clima che si respirava nel Cilento dal passato più prossimo all’episcopato di Siciliani, già con le insurrezioni del 1848, non era affatto felice. Era venuta a crearsi una grande frattura tra il clero e la popolazione. La rocca di Laurino fu allora tragico palcoscenico dell’epilogo degli ultimi giacobini.

L’episcopato di Siciliani, considerate le vicende storico-sociali e la sua dichiarata posizione filo borbonica, presentò notevoli difficoltà. Il presule fu costretto in esilio per un decennio, mentre la Chiesa del Cilento, in considerazione delle leggi eversive, dovette subire l’incameramento dei beni ecclesiastici del 1866 e del 1867.

Il novello Pastore ebbe i natali a Campobasso il 12 settembre 1802. Ricevette la Consacrazione Episcopale nella Chiesa dei SS. Apostoli a Roma. Era un minore conventuale. Il 22 agosto 1859 fece ingresso in Diocesi. Fu uomo e pastore dotto e rigido. Si mostrò, come accennato, convinto filo borbonico e guardò con dispiacere gli eventi del 1860.

Le grida di giustizia e libertà garibaldine ridestarono gli animi cilentani. Garibaldi riscontrò un incredibile successo nel Cilento. Il Vescovo Siciliani, nell’implacabile agitazione popolare, in un clima di ampio consenso a favore del generale e fortemente antiborbonico, fra poveri ed emarginati che avevano indossato facilmente e felicemente le camice rosse divenendo rivoltosi e sanguinari, si trovò isolato e annullato fino a sentirsi costretto all’esodo, a seguito degli insulti e delle minacce sempre più preoccupanti e dirette dei liberali vallesi. La sua fedeltà alla Casa dei Borbone delle Due Sicilie attirò forti antipatie da parte dei liberali fino a dover temere della sua incolumità fisica. Intimorito dal clima creato dai rivoltosi Mons. Siciliani pensò di lasciare nottetempo la sede episcopale, ma non gli fu possibile attuare il piano. Un sacerdote, per sua fortuna, gli impedì la fuga. Questi lo avvertì evitandogli il peggio. Alcuni liberali fanatici gli avevano ordito un attentato. Era loro intenzione, infatti, precipitarlo dal ponte di Pattano simulando un incidente. Mons. Siciliani prorogò la partenza. Il 1 novembre 1860 prese la via di Portici e vi restò esiliato fino al Natale del 1866. Solo a tempesta sedata fece ritorno in Diocesi, ma si fermò a Capaccio. Le vicissitudini che interessarono Mons. Siciliani sicuramente gli furono di impedimento nell’esercizio di una azione pastorale serena e lineare, ma di certo gli servirono a rimodulare il suo carattere.

Il Naturalismo e il Verismo, oltre che presentarsi con De Marinis a fine Ottocento, avevano come adepti, nel passato più prossimo di allora, vari poeti e storici. Il primo ricercatore delle vicende popolari della provincia salernitana fu il cilentano Federico Piantieri.

Nacque in Cannicchio l’11 giugno 1840 e morì in Acciaroli il 25 agosto 1872, all’età di 32 anni, fu uno studioso insigne dell’amabile terra cilentana, anche appassionato ricercatore e studioso vichiano, mente sensibile e incline allo studio della lingua della sua patria natia. Attento pensatore e osservatore che riteneva di scrivere per amore e non per scienza: “..Amore e non scienza mi fa scrivere..”. Un Pregevole e vivo intelletto della marina di Acciaroli, vissuto brevemente, fino a poco più di trent’anni, nella seconda metà del XIX secolo quando andava affermandosi il Positivismo come conseguenza del tempo storico, dello sviluppo capitalistico e del processo sempre più diffuso dell’industrializzazione europea. Nell’Italia Meridionale fu proprio grazie a Federico Piantieri che si ebbe la prima pubblicazione su Alessandro (Sandor) Petofi, il più famoso intellettuale dell'epoca del Risorgimento ungherese; poeta più tradotto in tutto il mondo e a cui molto piacquero i canti popolari in Italia. Piantieri, nel 1868, ne pubblicò a Napoli più di cento liriche. Seguirono poi altri intellettuali dell’epoca che tradussero alcune poesie di Petofi, ricordiamo i siciliani Tommaso Cannizzaro, Camillo Sapienza e Giuseppe Calati.

Oggi, se pure riattata la dimora di Federico Piantieri, a un tiro di sasso dal moderno porto turistico della marina di Acciaroli, serba l’originale struttura. Resta, a testimonianza e a ricordo dello studioso, a quasi 150 anni dalla morte, la lapide marmorea posta all’ingresso di casa. Tanto è dato leggere in essa, all’ingresso della sua romita dimora nella marina acciarolese:

“Carezzato nella culla dallo spirito che infiammò il genio di Giambattista Vico. In questa casa il giorno 25 agosto 1872, nella verde età di 32 anni, chiudeva gli occhi al sonno che non ha dimane il dottor Federico Piantieri, nato in Cannicchio il giorno 11 giugno 1840. Carezzato nella culla dallo spirito che infiammò il genio divino di Giambattista Vico, fu il medicus philoso-phus, fu uno dei figli elettissimi di questa terra. Animato da caldi ideali di Patria, Libertà, Umanità, tradusse i canti del Tirteo Magiaro, inneggiò con alate liriche ai fasti della sua Patria, scrisse pagine sublimi di Scienza ed Umanesimo, richiamando i suoi conterranei smarriti in nebulose concezioni nordiche alle fonti immortali dei sommi filosofi cristiani di nostra stirpe. Acerbo fato decretò il juvenis relinquit vitam quem Dii diligunt. Per doveroso ricordo e il monito ai posteri questa lapide pose suo nipote il Prof. Dott. Angelo Piantieri, in Acciaroli, il 25 agosto 1920”.

Pose la lapide a giusta memoria dell’ingegno di Federico Piantieri il nipote Angelo, autore anche questi di interessanti scritti, ricordiamo La peste bubonica, (Napoli : Tip. sociale Calvi, 1903), All'alba di una più grande Italia: visioni patriottiche (Napoli: Tip. S. Morano, 1916), Patria e scienza nell'era della cultura dinamica: Prolusione al Corso pareggiato universitario. Anno scolastico 1927-28 (Napoli: Siem, Stab. Industrie Edit. Meridionali, 1928 (S. Tip.), Per la inaugurazione del Marmo votivo in onore dei caduti della sezione avvocata: Ricordo storico.

“Federico Piantieri, eroe della soffitta”

Federico Piantieri completa la corona degli eroi della soffitta, ricorda Giuseppe Cimbali, quegli eroi cantati da Giuseppe Aurelio Costanzo, persone vive, di cui egli solo, rileva marcatamente, conobbe le grandi privazioni, i virtuosi sacrifici, l’inesorabile fame e la fine oscura. Tutto questo essi, nobili di ingegno e di animo, non lo meritavano, e, in nome loro, ha protestato nel regno dell’ arte, vendicandoli! Ma v’ha di più ancora. Il Costanzo fu eroe della soffitta anche lui. Ci fu un tempo in cui anche lui viveva con quaranta lire al mese, che pur divideva con gli altri eroi della stessa soffitta... quando le avea. Cosi che questi Eroi, più che frutto della fantasia montata, più che frutto d’ inspirazioni importate, di letture atrabiliari, sono lacryma rerum, sono figli dell’ esperienza propria, furono uomini di carne ed ossa ed infelici e si chiamarono Vincenzo Giordano Zocchi e Tito Cardelli, I. U. Tarchetti e Federico Piantieri. Nè vale nominare gli altri, il cui nome non si può ricordare senza una lacrima e senza un rimpiarito. (In Giuseppe Aurelio Costanzo: di Giuseppe Cimbali - Ed. Sonzogno, 1886).

Gli Eroi della Soffitta (di Giuseppe Aurelio Costanzo, 1880, in “Gli Eroi della Soffitta”: Libreria Alessandro Manzoni - Roma 1880)

Chi sono? - Quanti assetano Di vasto impero e di superba altezza, Quanti piegar disdegnano La groppa al basto, il collo a la cavezza.

Come leoni ed aquile Forti e selvaggi odian la greppia e il branco; E a corse e a voli agognano, Ma senza morso in bocca e sprone al fianco.

Anzi che a gli altri mescersi E andare al passo per la via più trita, Scelgon, da soli, il lastrico, O in un coviglio abbuiano la vita.

Carnefici, se ciuffano L'ora, e s'aprono, audaci, ogni passaggio; Vittime, se ricalcitra De la fortuna il corridor selvaggio.

Quanti, vaniti i rosei Sogni e l'ebbrezze, giovanil tesoro, Or dismagati anelano La giustizia del pane e del lavoro:

Estrosi un giorno e rigidi, Or la più parte pencola e ruina Nel brago, e a mezzo il trivio Come uno straccio l'anima trascina.

Quanti, bruciata l'ultima Cartuccia, fuori di speranza, rotta L'han co' bugiardi apostoli Cui vangelo e bandiera è la pagnotta.

Quanti, illusi ed ingenui, Il mar de la città da l'imo fondo Lividi lancia e garruli Come tante ranocchie in faccia al mondo.

Quanti ne la gran macchina De lo Stato non sono asse o puntello, Non cavicchio o carrucola, Non fune o cappio, incudine o martello.

Quanti punzecchia e lacera La vita d'ogni giorno, questa prosa Irta di ganci e stimoli, Monotona, pettegola, cenciosa.

Quanti succhiella e strazia Il chiodo d'un pensier fisso ed ardito, O, lima aurea de l'anima, La gran malinconia de l'infinito:

Tra lor si riconoscono Al fiuto, al passo, al gesto, al viso arcigno, A lo sbadiglio, al tedio Ed al mefistofelico sogghigno.

Una sera s'incontrano, Si annasano, si attraggono: alleanza Contro la fame! e mettono Insieme l'appetito e l'arroganza.

O strani, o gai, si atteggiano, E dan di sé spettacoli siffatti Che le genti, sbirciandoli, Ne ridono così come di matti.

Per l'un la vita è un sigaro, O, razzo del pensier, qualche sofisma; Un fiocco rosso, o, innocua Bomba di cartapesta, un aforisma.

Per l'altro un novo metodo, Una vela od un'isola ignorata, Un pallone, una macchina, Una colonia od una barricata.

Il poema, dai toni enfaticamente umanitari, si caratterizza quale pregevole arte e anche come ultimo eco della fanfara di Garibaldi, assume entità di lotta di classe. Come è dato rilevare dalla composizione gli eroi della soffitta, sono quei poeti irruenti e polemici che non si riconducono necessariamente a una matrice ideologica, bensì a quella grossa ondata di sensibilità umanitaria. Gli eroi della soffitta, dunque, sono i poeti aggiornati, di elevata formazione e cultura, sperimentali, abili nel riversare le insoddisfazioni e le inquietudini del proprio tempo e le vicissitudini di una vita povera e disordinata, ma libera e anticonformista, nella forma convenzionale di una possente tradizione di poesia civile.

Emilio La Greca Romano

© RIPRODUZIONE RISERVATA