GIORGIO PARISI, PREMIO NOBEL PER LA FISICA, LE SUE IMPORTANTI RICERCHE MENO CONOSCIUTE

di Marisa Russo

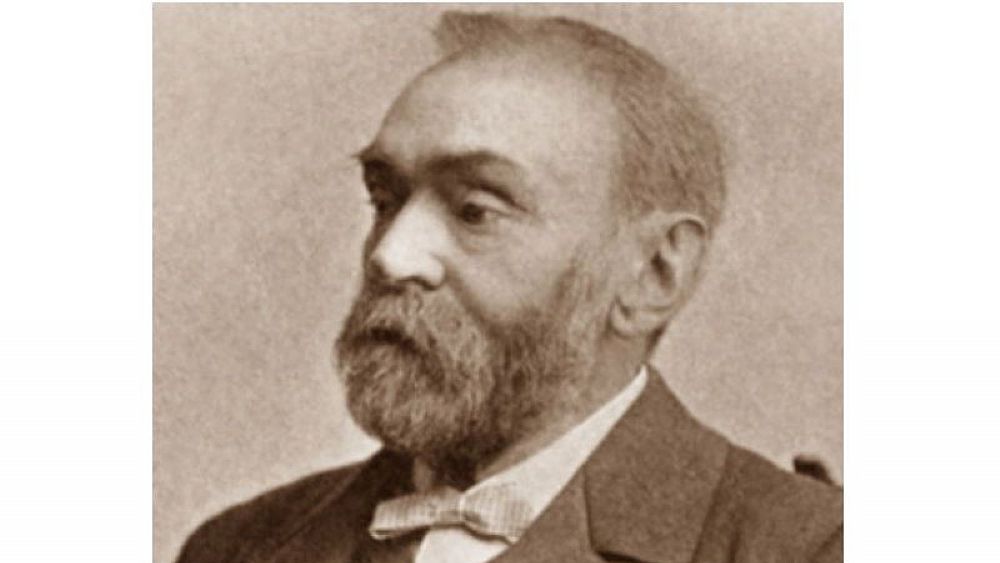

di Marisa RussoNella foto l'ingegnere chimico svedese nato nel 1833 Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, che diede inizio al famoso premio che da lui prende il nome. Fu una invenzione utile ma pericolosa per l'uso in guerre che lo mise in crisi di coscienza per cui stabilì in testamento che i redditi della sua immensa fortuna fossero devoluti al finanziamento di cinque premi, che ben presto sarebbero diventati i più importanti del mondo, anche grazie all'Accademia che li distribuisce (quella di Stoccolma).

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi, al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann "per i contributi innovativi alla comprensione di sistemi fisici complessi". Parisi, in particolare, è stato premiato per "la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria".

Prima di passare all'Università la Sapienza insegno' vari anni all'Università Tor Vergata dove era collega di Lucio Russo, al quale pongo alcune domande.

IL professore Giorgio Parisi affascina particolarmente per il suo ampio campo di ricerca, lei che ne pensa?

Le ricerche di Giorgio Parisi si sono svolte infatti in molte direzioni. Alcune hanno riguardato settori della fisica teorica in cui si pubblicano un gran numero di lavori e sono considerati in genere “di punta”, come la cromodinamica quantistica e la teoria delle stringhe e hanno mostrato la sua capacità di ottenere risultati di grande rilievo, primeggiando a livello internazionale. A me però ha interessato ancora di più l’attività scientifica di Parisi in direzioni molto meno frequentate dai fisici teorici tradizionali, come lo studio del clima, del sistema immunitario o delle configurazioni assunte in volo dagli stormi di uccelli. Da decenni è di gran moda parlare di complessità, sono sorti molti centri di studio di “sistemi complessi”, e si è cercato di diffondere l’idea che esista una “teoria della complessità” come grimaldello universale, utile per studiare qualsiasi problema, da quelli posti dalla protostoria all’analisi dei mercati finanziari. Credo che le ricerche di Parisi, pur portando importanti contributi classificabili sotto l’etichetta della “complessità” mostrino come le ricerche serie in questi settori non discendano magicamente da affermazioni generalissime, ma passino dallo studio accurato di singoli sistemi complessi, quale possono essere i “vetri di spin”, ma anche il sistema immunitario o uno stormo di uccelli in volo.

Si parla poco o niente dei suoi interessi sociali, cio' che a me invece colpisce molto. Vuole farmi qualche esempio?

SI, infatti vorrei ricordare un suo risultato minimo poco noto, che seguii da vicino (eravamo colleghi all’Università Tor Vergata) e può essere pienamente compreso da chiunque. Eravamo nella seconda metà degli anni ottanta (non ricordo l’anno preciso) quando Giorgio si procurò dalle segreterie della nostra università i dati relativi alle età degli immatricolati e ne ricavò degli istogrammi che mostravano la distribuzione di tali età negli ultimi anni. Guardando gli istogrammi, era evidente che la forma della distribuzione dipendeva in modo cruciale dalla parità dell’anno: in quelli dispari la distribuzione era quella che ognuno si aspetterebbe: un grosso picco intorno ai 19 anni e una piccola coda formata da chi, per una ragione o l’altra, si iscriveva all’università in ritardo. Negli anni pari, invece, il picco intorno ai 19 anni era seguito da una distribuzione quasi piatta, formata da un gran numero di immatricolati le cui età variavano da 20 a 60 anni senza privilegiare nessuna particolare fascia d’età. Giorgio mostrò i grafici a diversi giornalisti, dando la spiegazione “scientifica” del fenomeno: negli anni pari si svolgevano le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (da cui dipendevano le assegnazioni di vari appalti). La delinquenza organizzata romana pagava allora l’immatricolazione a molte persone al solo scopo di farle votare per eleggere loro prestanomi nel CdA. Il risultato di una serie di norme apparentemente molto democratiche (la presenza di studenti nel Consiglio di Amministrazione, il diritto di voto concesso anche agli “studenti” che non avevano sostenuto alcun esame, tasse universitarie esigue rispetto alle spese sostenute dallo Stato, e così via..) avevano avuto come effetto la presenza di rappresentanti della malavita nel Consiglio di Amministrazione di un’università pubblica.

La dimostrazione statistica del fenomeno, una volta ottenuta, può sembrare banale, ma sono invece convinto che non è affatto un caso che sia stata ottenuta proprio da Giorgio; occorreva porsi il problema e capire quali dati esaminare per dimostrare il risultato: cose banali per un eccezionale fisico teorico, ma non per altri. L’episodio mi sembra inoltre interessante perché mostra come Giorgio Parisi si occupasse anche di questioni che non gli avrebbero portato alcun risultato utile sul piano accademico, ma che coinvolgevano il suo senso civico.

Giorgio ha mostrato grande impegno civico anche dirigendo l’Accademia dei Lincei, in particolare in occasione della pandemia: non solo ha organizzato all’interno dell’Accademia un gruppo per l’analisi statistica dei dati, ma si è anche adoperato per arrivare a un documento congiunto sull’argomento, sottoscritto da tutte le accademie nazionali dei paesi del G20 (il documento è all’indirizzo

link)

Lo ammiro molto, come ambientalista, per il suo impegno sul cambiamento del clima, condivide?

CERTO! molto significativo è il suo lungo impegno profuso sul problema del cambiamento del clima (di cui ha parlato anche alla camera). Purtroppo ho l’impressione che in Italia non solo i politici, ma anche l’ambiente accademico non abbia saputo (o voluto) usare in modo appropriato le sue capacità. Non mi sembra, ad esempio, che il CTS sulla pandemia abbia usato in alcun modo le analisi statistiche dei dati da lui compiute e organizzate e molti ricordano come il virologo Bassetti durante un dibattito televisivo abbia reagito ridendo alle sue analisi dei dati.

E' affascinante ed ammirevole il suo ampio sguardo, che va al di là della chiusura in stretti compartimenti asfittici in cui la cultura è giunta!

Concludo confessando che darti il lei, visto che sei mio fratello, mi e' risultato quasi divertente, ma ora ti ringrazio e ti lascio ai tuoi tanti impegni scientifici.

Voglio concludere con una altra affermazione sintetica molto importante di Parisi: "MONOTONIA DELLA PERFEZIONE E FASCINO DELLA IMPERFEZIONE". Sintesi conclusiva della considerazione che il sistema nervoso degli insetti perfetto li rende monotonamente tutti uguali, mentre la sua imperfezione negli umani li rende diversi e quindi affascinanti!

Professore Giorgio Parisi

Napoli Biblioteca Nazionale professore Lucio Russo con la giornalista Marisa Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA