“Amaritudine”, nuova pubblicazione di Emilio La Greca Romano

Il termine "amaritudine" rappresenta un neologismo poetico che coniuga le parole "amaro" e "ritudine" (dalla radice di "virtù" o "condizione"), creando così un concetto complesso e polisemico di significativa portata espressiva e simbolica. Essenzialmente, "amaritudine" si configura come un sentimento o uno stato d’animo che incarna la simultanea presenza di dolore, amarezza e una sorta di condizione esistenziale intrisa di sofferenza e disillusione, ma anche di una consapevolezza profonda e inevitabile dell’esperienza umana. Da un punto di vista etimologico e semantico, "amaritudine" si presta a interpretazioni multiple. La sua radice "amar-" richiama immediatamente l’amore, l’affetto, la passione, mentre la desinenza "-itudine" suggerisce una qualità, uno stato, una condizione. L’unione di questi elementi evoca quindi un’esperienza di vita in cui l’amore, invece di essere fonte di gioia pura, si manifesta attraverso un filtro di amarezza e disillusione, come se il cuore fosse segnato da cicatrici che non si rimarginano. È un termine che suggerisce la presenza di un dolore sottile, spesso silenzioso, che accompagna le relazioni umane e le percezioni della realtà, rendendo l’umanità stessa un terreno di tensione tra desiderio e sofferenza. Nell’ambito poetico di Emilio La Greca Romano, "amaritudine" si configura come un concetto che va oltre la semplice tristezza o malinconia. È una condizione ontologica, una prospettiva esistenziale che si radica nella consapevolezza della fragilità e della impermanenza dell’essere, ma anche nella capacità di riconoscere e accettare questa condizione come parte integrante della vita. La poesia, attraverso questo termine, invita a riflettere sulla natura della sofferenza come elemento intrinseco ed inevitabile dell’esperienza umana, ma anche come motore di crescita, di comprensione e di salvezza. Sul piano simbolico, "amaritudine" può essere interpretata come una sorta di “filtro” attraverso cui si percepisce il mondo, una lente che trasfigura le emozioni e le percezioni in un cocktail di sensazioni amare e profonde, che tuttavia, nella poetica di La Greca Romano, non sono mai fine a sé stesse ma diventano strumenti di conoscenza e di elevazione spirituale. La poetica dell’amaritudine si configura così come un percorso di redenzione attraverso il riconoscimento e l’accettazione del dolore, che si trasforma in un atto di coraggio e di autenticità. In definitiva, "amaritudine" si rivela come un termine potente, di difficile traduzione in un linguaggio più semplice, ma estremamente efficace nel descrivere le contraddizioni e le complessità dell’animo umano. È un termine che, pur evocando sofferenza, porta con sé anche un messaggio di speranza, di consapevolezza e di salvezza, poiché riconoscere l’amaritudine come parte integrante della vita può diventare il primo passo verso una comprensione più profonda di sé e degli altri, quindi verso una possibile redenzione spirituale e poetica.

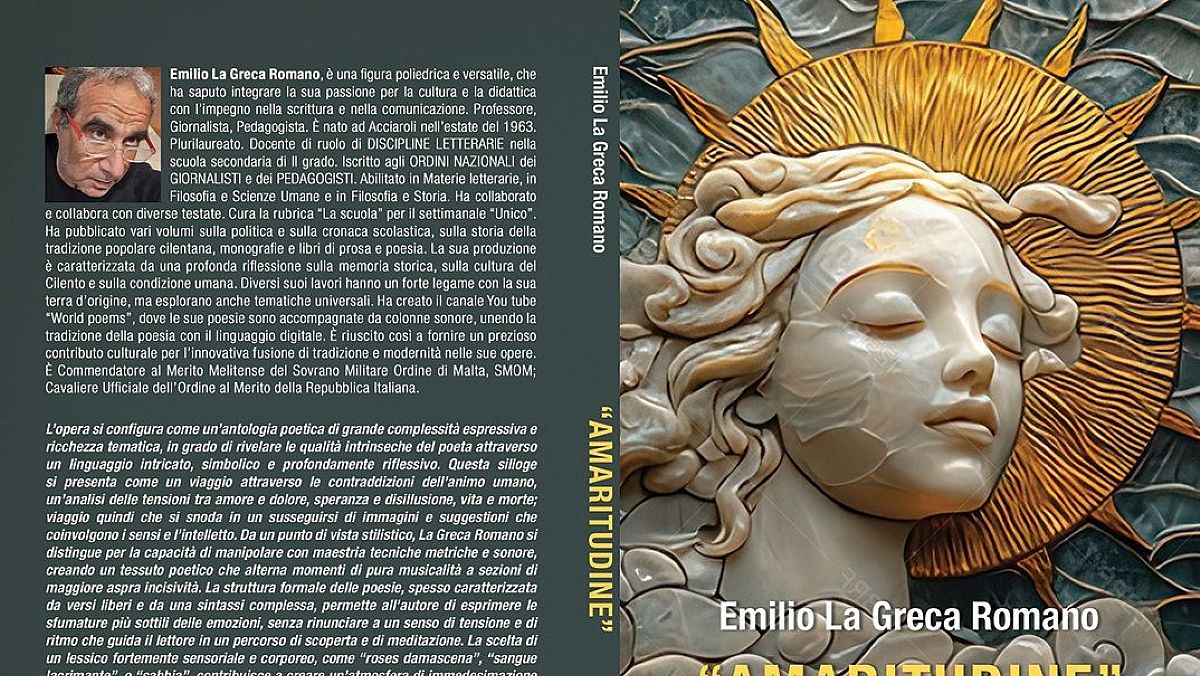

L'opera "Amaritudine" di Emilio La Greca Romano si configura come un'antologia poetica di grande complessità espressiva e ricchezza tematica, in grado di rivelare le qualità intrinseche del poeta attraverso un linguaggio intricato, simbolico e profondamente riflessivo. Questa silloge si presenta come un viaggio attraverso le contraddizioni dell'animo umano, un'analisi delle tensioni tra amore e dolore, speranza e disillusione, vita e morte, che si snoda in un susseguirsi di immagini e suggestioni che coinvolgono i sensi e l'intelletto. Da un punto di vista stilistico, La Greca Romano si distingue per la capacità di manipolare con maestria tecniche metriche e sonore, creando un tessuto poetico che alterna momenti di pura musicalità a sezioni di maggiore aspra incisività. La struttura formale delle poesie, spesso caratterizzata da versi liberi e da una sintassi complessa, permette all'autore di esprimere le sfumature più sottili delle emozioni, senza rinunciare a un senso di tensione e di ritmo che guida il lettore in un percorso di scoperta e di meditazione. L'analisi tecnica di "Parola che salva" evidenzia come la composizione si articoli in un equilibrio tra elementi di musicalità e di simbolismo. La poesia si apre con immagini di inciampo e di oscurità ("Siamo passi d'inciampo, / moto macchia nera"), che si contrappongono alla figura della "Parola" come salvezza e redenzione, indicata come un "sapore e nutrimento" che emerge come un'epifania nel cuore del caos. La scelta di un lessico fortemente sensoriale e corporeo, come "roses damascena", "sangue lacrimante", o "sabbia", contribuisce a creare un’atmosfera di immedesimazione tra il lettore e il mondo interiore del poeta. Formalmente, si osserva un impianto poetico che alterna strofe di lunghezza variabile, spesso con versi liberi e frammentati, che riflettono la complessità emotiva del messaggio. La presenza di ripetizioni e di immagini ricorrenti, come il "gusto amaro" e il "mare", conferisce un senso di coesione e di ciclicità, mentre l’uso di enjambements accentua la continuità del flusso di pensiero e di emozione. La densità simbolica si avvale di un lessico ricco di metafore e di allegorie che si intrecciano, creando un mosaico di significati che invitano alla riflessione sull’eterna lotta tra luce e ombra, tra speranza e disillusione. L’intera silloge si configura come un’epopea dell’interiorità, dove ogni poesia diventa un frammento di un grande mosaico di esperienze esistenziali. La capacità di La Greca Romano di coniugare le immagini sensoriali con le riflessioni spirituali fa sì che il lettore si trovi coinvolto in un processo di immedesimazione profonda, che supera la semplice contemplazione estetica per diventare esperienza di vita e di salvezza. "Amaritudine" si propone come una testimonianza poetica di grande intensità, in cui la qualità tecnica si coniuga con una visione esistenziale complessa e articolata. La poesia di Emilio La Greca Romano si distingue per la capacità di tessere un discorso che, attraverso l’uso sapiente di forme e simboli, rivela le contraddizioni dell’animo umano, offrendo al lettore un itinerario di ricerca e di speranza, in cui la Parola si fa luce e salvezza, illuminando le ombre di un mondo spesso segnato dall’amaritudine.

Emilio La Greca Romano, nello specifico, si distingue nella sua silloge "Amaritudine" per una serie di qualità che ne delineano il profilo di poeta complesso, innovativo e profondamente autentico. La sua poesia si caratterizza per un equilibrio tra tecnica rigorosa e un’intensa capacità evocativa, che consente di esplorare le profondità dell’animo umano e le contraddizioni esistenziali con grande sensibilità e raffinatezza. Di seguito, si evidenziano alcune delle principali qualità che emergono nella sua opera.

Ricchezza simbolica e immaginifica

La poesia di La Greca Romano si distingue per un uso sapiente di simboli e immagini evocative. La sua capacità di creare un mosaico di metafore, come il "mare", la "parola", le "spighe", o la "salicornia", permette di tradurre emozioni complesse e stati d’animo sfuggenti in immagini sensoriali e visivamente potenti. Questa qualità favorisce un coinvolgimento immediato del lettore, che si trova immerso in un mondo ricco di suggestioni e di significati nascosti.

L’autore manifesta un’attitudine riflessiva, spesso affrontando temi spirituali e esistenziali con profondità e delicatezza. La sua poesia si configura come un percorso di ricerca interiore, di dialogo con il divino e di meditazione sulla condizione umana. La presenza della "Parola che salva" e l’evocazione di immagini di fede e speranza testimoniano questa dimensione spirituale e contemplativa.

Sviluppo di un linguaggio complesso e raffinato

La lingua di La Greca Romano si distingue per una costruzione stilistica complessa, ricca di enjambements, ripetizioni e giochi di suono. La sua poesia si avvale di un lessico ricercato, di termini simbolici e di un ritmo variegato che alterna momenti di musicalità intensa a sezioni di maggiore introspezione. Questa complessità formale arricchisce la profondità del messaggio e stimola il lettore a una lettura attenta e meditata.

Capacità di integrare il senso del dolore e della sofferenza

Una delle caratteristiche più riconoscibili nella sua poesia è la capacità di affrontare il dolore, l’amaritudine, come elementi intrinseci dell’esperienza umana, senza cadere in una visione nichilista. La Greca Romano riesce a coniugare il senso di sofferenza con una tensione verso la speranza e la salvezza, incarnando una visione della vita come un cammino di crescita e di redenzione attraverso il riconoscimento delle proprie ferite e cicatrici.

Approccio integrato tra dimensione sensoriale e spirituale

La sua poesia si distingue per la capacità di fondere l’esperienza sensoriale, attraverso immagini tattili, olfattive e visive, con riflessioni spirituali e morali. Questa sinestesia contribuisce a creare un universo poetico che coinvolge i sensi e l’anima, facilitando un’esperienza di lettura totalizzante e trasformativa.

Impegno etico e umano

Infine, Emilio La Greca Romano si distingue per un impegno verso valori etici e umani, che emergono attraverso temi di solidarietà, fede e speranza. La sua poesia si fa portatrice di un messaggio di rinascita, di ascolto dell’altro e di ricerca di senso in una realtà complessa e spesso contraddittoria.

In sintesi, le qualità di Emilio La Greca Romano nella silloge "Amaritudine" sono molteplici e complementari: una tecnica raffinata, una capacità evocativa intensa, un’attitudine spirituale profonda e un impegno etico che fanno di lui un poeta capace di parlare all’interiorità più profonda del lettore, offrendo un percorso di consapevolezza, di salvezza e di speranza.

L'opera di Emilio La Greca Romano, centrata sul concetto di "amaritudine", si inserisce in un complesso dialogo con altri autori e tradizioni poetiche, esemplificando varie correlazioni e contrasti che arricchiscono la sua riflessione sull'esistenza umana, il dolore e la speranza. Ecco alcune correlazioni e antitesi significative:

Correlazioni con altri autori e tradizioni:

Filosofia dell’Assurdo e dell’Assenza di senso

La definizione di "amaritudine" come consapevolezza dell’assurdità della vita richiama pensatori come Albert Camus, che evidenziano come il senso dell’esistenza sia spesso insoddisfatto e contraddittorio. La frase di Camus, “L’amaritudine nasce dalla consapevolezza dell’assurdità della vita e dalla delusione nei confronti delle illusioni umane,” si collega strettamente al tono riflessivo di La Greca Romano, che riconosce il dolore come parte integrante dell’esperienza umana, ma anche come occasione di consapevolezza e crescita.

Poetica del Dolore come Via di Conoscenza

La poesia di La Greca Romano si collega alla tradizione di poeti come Leopardi, che vedevano nel dolore e nella malinconia strumenti di elevazione spirituale e conoscenza di sé. La sua attenzione alle immagini di sofferenza, cicatrici e ferite interiori rispecchia questa tradizione, proponendo il dolore come elemento costitutivo e trasformativo dell’individualità.

Simbolismo e Imagismo

La ricchezza simbolica e la cura dell’immagine, come nelle poesie sul mare, le piante, e le luci, si allineano con l’estetica simbolista di Baudelaire, Mallarmé e Rimbaud, che usavano immagini potenti e simboli per esplorare le profondità dell’animo e del mondo.

La presenza di immagini di fede, spiritualità e redenzione, come nella poesia sulla rosa damascena o sul mare eterno, richiama la poesia mistica di autori come San Giovanni della Croce o Meister Eckhart, che vedono nel dolore e nella oscurità un cammino verso la luce e l’unione con il divino.

Antitesi e contrasti rispetto ad altri autori: Ottimismo e Resilienza vs Pessimismo e Nihilismo

La poetica di La Greca Romano, anche se riconosce la sofferenza, tende a sottolineare la possibilità di rinascita, speranza e redenzione, in contrasto con autori come Rainer Maria Rilke o Paul Celan, che spesso esplorano il dolore come esperienza ineluttabile e senza via di uscita, evidenziando il senso di vuoto e di perdita.

Il Neologismo "Amaritudine" vs Sentimenti Universali

La creazione di un termine come "amaritudine" rappresenta un’innovazione linguistica e concettuale, che si distingue da altri autori più tradizionali e universali. Esso esprime una condizione esistenziale complessa, unica, e la sua combinazione di amaro e virtù si contrappone alla semplice malinconia o tristezza, proponendo una visione più articolata e consapevole.

Poetica simbolica e sensoriale vs Poetica razionale e concettuale

La poesia di La Greca Romano si basa su immagini evocative, simboli e sensorialità, mentre autori come Dante o Petrarca, pur ricchi di simbolismo, spesso privilegiano un linguaggio più razionale e filosofico, più orientato alla narrazione di un viaggio spirituale o morale.

Speranza come atto di coraggio vs Visione nichilista o fatalista

La poetica di La Greca Romano, che integra momenti di dolore con messaggi di speranza, si oppone a visioni più pessimiste o fataliste di autori come Bèla Bartók o alcune correnti di poesia esistenzialista, che vedono l’esistenza come un percorso senza via di uscita.

L’opera di Emilio La Greca Romano si configura come un dialogo tra il dolore e la speranza, tra l’oscurità e la luce. La sua "amaritudine" si collega a tradizioni filosofiche e poetiche che riconoscono nel dolore un elemento costitutivo dell’essere, ma si distingue per l’uso di termini innovativi, immagini sensoriali e un atteggiamento che tende alla redenzione e alla rinascita spirituale. Questa tensione tra correlazione e antitesi contribuisce a rendere la sua poesia un contributo originale e profondo nel panorama della poesia contemporanea e della riflessione esistenziale.

EMILIO LA GRECA ROMANO, è una figura poliedrica e versatile, che ha saputo integrare la sua passione per la cultura e la didattica con l’impegno nella scrittura e nella comunicazione. Professore, Giornalista, Pedagogista. È nato ad Acciaroli nell’estate del 1963. Plurilaureato. Docente di ruolo di DISCIPLINE LETTERARIE nella scuola secondaria di II grado. Iscritto agli ORDINI NAZIONALI dei GIORNALISTI e dei PEDAGOGISTI. Abilitato in Materie letterarie, in Filosofia e Scienze Umane e in Filosofia e Storia. Ha collaborato e collabora con diverse testate. Cura la rubrica “La scuola” per il settimanale “Unico”. Ha pubblicato vari volumi sulla politica e sulla cronaca scolastica, sulla storia della tradizione popolare cilentana, monografie e libri di prosa e poesia. La sua produzione è caratterizzata da una profonda riflessione sulla memoria storica, sulla cultura del Cilento e sulla condizione umana. Diversi suoi lavori hanno un forte legame con la sua terra d’origine, ma esplorano anche tematiche universali. Ha creato il canale You tube “World poems”, dove le sue poesie sono accompagnate da colonne sonore, unendo la tradizione della poesia con il linguaggio digitale. E’ riuscito così a fornire un prezioso contributo culturale per l’innovativa fusione di tradizione e modernità nelle sue opere. È Commendatore al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta, SMOM; Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La silloge si costituisce di 166 pgg. E’ una pubblicazione della Book Sprint Editori. In formato cartaceo, potrà essere ordinata nelle principali librerie online (mondadoristore, amazon, ibs, feltrinelli, libreriauniversitaria ecc.) e in tutte le librerie fisiche (indipendenti e di catena) servite da Messaggerie Libri, il più importante distributore di libri italiano.